Zur Bewahrung des weltweiten dokumentarischen Erbes wurde 1992 das UNESCO-Programm „Gedächtnis der Menschheit“ ins Leben gerufen. Sieben Jahre später erfolgte der erste Eintrag aus Deutschland in die Liste des Weltdokumentenerbes. Inzwischen ist unser Land dort mit 35 Einträgen vertreten. Um welche Dokumente es sich dabei handelt und wo sie aufbewahrt werden, zeigen interaktive Karten.

UNESCO-Welterbekonvention

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, abgekürzt UNESCO, hat 1972 die Welterbekonvention verabschiedet. Die seither geführte Welterbeliste umfasst aktuell 1.223 Stätten in 168 Ländern, von denen 952 dem Kulturerbe und 231 dem Naturerbe gewidmet sind (whc.unesco.org). 54 dieser Welterbestätten befinden sich (Stand 2024) in der Bundesrepublik Deutschland (Schmitt 2020, Stand März 2020). Diese Orte genießen eine große öffentliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Seit 2003 gibt es auch ein Übereinkommen der UNESCO zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes. Die Eintragung in die entsprechenden internationalen Listen erfreut sich seither zunehmender Bekanntheit.

UNESCO-Programm „Gedächtnis der Menschheit“

Dagegen ist das 1992 aufgelegte UNESCO-Programm „Gedächtnis der Menschheit“, mit dem Dokumente von außergewöhnlichem Wert in Archiven, Bibliotheken und Museen gesichert, zugänglich gemacht und auf diese Weise auch das Bewusstsein für ihre Bedeutung erhöht werden soll, bisher in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt. Seit 1999 beteiligt sich die Bundesrepublik mit Vorschlägen an dem entsprechenden Register, das mittlerweile 35 Einträge umfasst; 2012 waren es noch 13 (Losang 2012). Alle zwei Jahre kann jedes Land zwei Vorschläge unterbreiten. Unabhängig davon sind jederzeit transnationale Nominierungen möglich. Die Deutsche UNESCO-Kommission erlaubt sich, Einträge an denen Deutschland maßgeblich mitgewirkt hat, als Weltdokumentenerbe in Deutschland zu listen, was z.B. auf die Waldseemüllerkarte in den USA, die Digitale Sammlung zur Sprachenvielfalt und die Werke von Karl Marx, beide in den Niederlanden, gilt. Der außergewöhnliche Wert wird an der Authentizität, der weltweiten Bedeutung, Einzigartigkeit und Unersetzlichkeit der Dokumente beziehungsweise Objekte festgemacht (Elmshäuser 2023).

Karte 1

Einzigartige Dokumente aus Deutschland

In Deutschland reicht die Bandbreite des Weltdokumentenerbes von der Himmelsscheibe von Nebra über das Lorscher Arzneibuch bis zum Benz-Patent (Karte 1, Stand Dezember 2024: 31 Einträge). Aber auch Notenhandschriften, Tondokumente, Filme, die Waldseemüllerkarte und der Behaim-Globus zählen dazu. Dementsprechend ist die zeitliche Streuung der einzelnen Objekte sehr groß. Sie reicht von der Bronzezeit über die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit bis zur Zeitgeschichte. Auch hinsichtlich der Zahl der Standorte, auf die sich das jeweilige Weltdokumentenerbe verteilt, gibt es eine große Bandbreite. So wird der literarische Nachlass von Johann Wolfgang von Goethe seitens der Klassik-Stiftung in Weimar an einem Ort verwahrt. Die Dokumente zum Bau und Fall der Berliner Mauer und der Zwei-plus-Vier-Vertrag sind dagegen in fünf Institutionen in Berlin, einer Institution in Hamburg, einer weiteren in Frankfurt am Main sowie bei einer Firma in Hamburg und einer weiteren in Potsdam überliefert. Ein großer Teil der ins Weltdokumenterbe aufgenommenen Objekte wird transnational verwahrt, das heißt, dass es neben Standorten in Deutschland auch weitere im Ausland geben kann. Dies trifft beispielsweise für die vollständigen Werke von Mawlana zu, die außer in den Staatsbibliotheken in Berlin und München in acht weiteren Institutionen in Bulgarien, Tadschikistan und Usbekistan, im Iran und in der Türkei überliefert sind. Bereits die Beantragung für eine Aufnahme in die Liste des Weltdokumentenerbes der UNESCO bringt also Bibliotheken, Archive und Museen in einen engeren Kontakt miteinander, fördert die wissenschaftliche Forschung ebenso wie die öffentlichkeitswirksame Vermittlung dieser für die Menschheit einzigartigen Zeugnisse der Kultur.

Vier Neuaufnahmen 2025

Im April 2025 erfolgten vier Neuaufnahmen: die Münchner Handschrift des Babylonischen Talmud, Friedrich Nietzsches literarischer Nachlass (zusammen mit der Schweiz), ausgewählte Röntgenbilder von Wilhelm Conrad Röntgen sowie Zeichnungen und Schriften von Kindern und Jugendlichen in Kriegszeiten in Europa 1914–1950 – ein transnationaler Vorschlag Frankreichs, an dem sich neben Deutschland auch das Vereinigte Königreich, Spanien, Tschechien, Polen, die Schweiz und Kanada beteiligt haben.

Dokumente zur Geschichte der Hanse

Zu dieser Kategorie gehören auch die Dokumente zur Geschichte der Hanse, an deren Beispiel hier der Weg ihrer Aufnahme ins Weltdokumentenerbe nachgezeichnet werden soll (Karte 2). Insgesamt zehn kommunale und staatliche Archive sowie eine Nationalbibliothek haben am 18. Mai 2023 diesen Status durch Beschluss des Exekutivrats der Weltkulturorganisation in Paris erlangt; sechs dieser Institutionen befinden sich in der Bundesrepublik, jeweils eine in Belgien, Dänemark, Estland, Lettland und Polen. Die unter der Federführung des Archivs der Hansestadt Lübeck erfolgte Auswahl von 17 Einzeldokumenten beziehungsweise Dokumentengruppen soll zum einen die Hanse als eine einzigartige Organisation von Kaufleuten und Städten präsentieren, die zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert ein prägender wirtschaftlicher, politischer und kultureller Faktor für die Geschichte speziell des Nord- und Ostseeraumes sowie der angrenzenden Gebiete war. Zum anderen sollen die wesentlichen Aspekte der Hansegeschichte exemplarisch abgebildet werden (Steinführer 2023a und 2023b).

Karte 2

Die Hansedokumente

Die Hansedokumente wurden sechs jeweils spezifischen Bereichen der Hansegeschichte zugeordnet (Karte 2):

1. Hansetage: Für die Funktion der hansischen Organisation waren die Hansetage als Orte der Kommunikation, der politischen Willensbildung und des Interessenausgleichs von zentraler Bedeutung.

2. Handelsverträge und Privilegien: Der Erfolg des hansischen Handels beruhte wesentlich auf speziellen Verträgen und Privilegien. Vier besonders bemerkenswerte Archivalien aus diesem Bereich haben daher Eingang in das Welterbe gefunden.

3. Kontore: Die Geschichte der für den hansischen Handel konstitutiven Kontore in Bergen, Brügge, London und Nowgorod wird ebenfalls durch vier Dokumente thematisiert.

4. Seerecht: Der Bereich des für den hansischen Handel über See relevanten, von Hamburg und Lübeck ausgehenden Seerechts wird durch das Hamburger Rote Stadtbuch mit Schiffrecht aus den Jahren 1301–1306 repräsentiert.

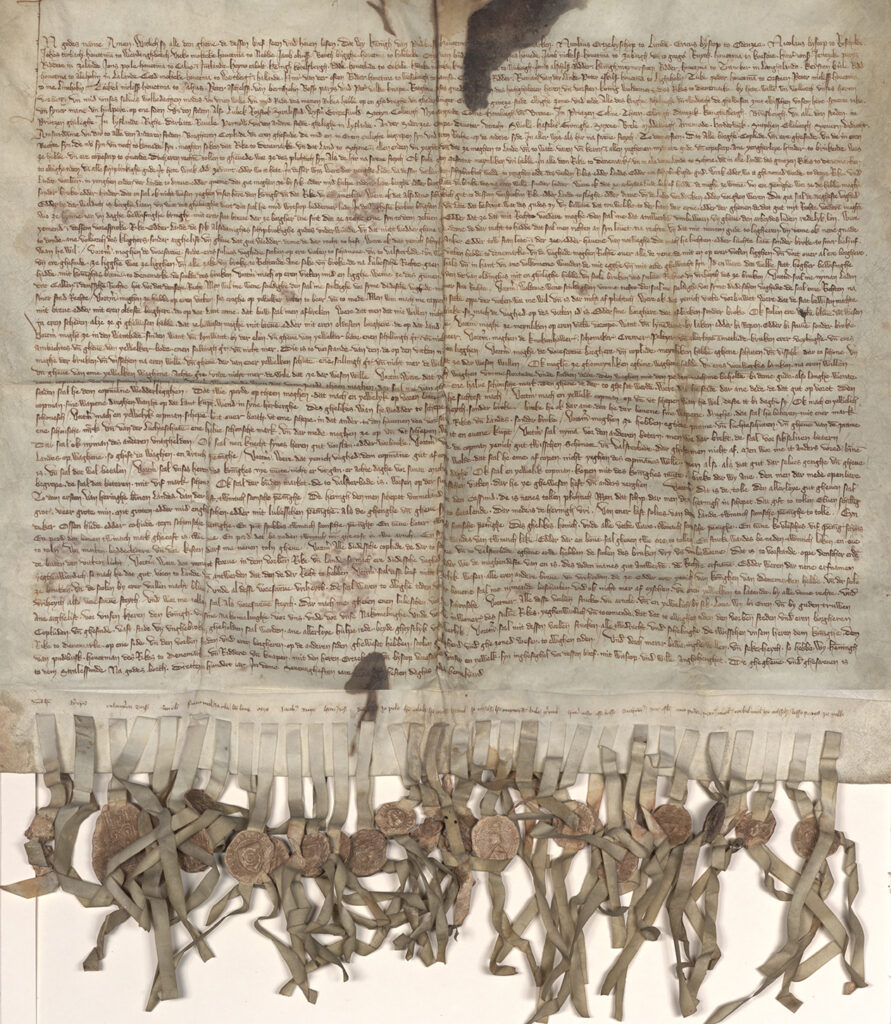

5. Konflikte und Bündnisse: Zur Kategorie Konflikte und Bündnisse zählen vier Bündnisurkunden aus den Jahren 1358, 1367, 1370 und 1476 sowie drei Pfundzollbücher.

6. Kaufmännische Überlieferung: Im Gegensatz zur Überlieferung der Städte sind von der privaten Schriftlichkeit der Kaufleute allenfalls Bruchstücke überliefert.

Zugang für Forschung und Öffentlichkeit

Mit der nun erfolgten Eintragung in das Register der UNESCO sind die Archive und die Bibliothek die Verpflichtung eingegangen, in angemessener Weise über die jeweiligen Dokumente zu informieren und eine zeitgemäße Form des Zugangs für Forschung und Öffentlichkeit zu gewährleisten. Dieser Verpflichtung wollen die Einrichtungen durch eine Präsentation im Internet und entsprechende Publikationen nachkommen (Steinführer 2023a).

Räumliche Organisation der Hanse

Zur Hanse werden vom 12. bis 17. Jahrhundert insgesamt etwa 200 Städte im Nord- und Ostseeraum gerechnet (Karte 3). Diese Städtelandschaft reichte von Zaltbommel an der Rheinmündung im Westen bis Dorpat im Osten, von Stockholm und Visby im Norden bis Köln, Erfurt und Krakau im Süden (Denzer, Dietrich & Porada 2011).

Karte 3

Es handelte sich bei der Hanse um eine Organisation niederdeutscher Kaufleute, die in Städten das Bürgerrecht besaßen, die entweder zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation oder zum Deutschordensstaat gehörten. In den wenigen Hansestädten außerhalb dieser beiden territorialen Gebilde hatten die deutschsprachigen Kaufleute zumindest erheblichen politischen Einfluss innerhalb der Kommunen. Daneben gab es vier Kontore an den äußeren Rändern des im Wesentlichen nordeuropäischen Handelsraumes, in denen Kaufleute tätig waren: den Stalhof zu London in England, das Kontor zu Brügge in Flandern (das in den 1570er Jahre nach Antwerpen verlegt worden war), die Deutsche Brücke zu Bergen in Norwegen sowie der Peterhof im russischen Nowgorod. Hinzu kamen etwa 30 kleinere Faktoreien.

Der Städtebund DIE HANSE

1980 wurde im niederländischen Zwolle auf dem ersten „Hansetag der Neuzeit“ der „Städtebund DIE HANSE“ begründet, dem bis heute 182 Städte beigetreten sind, die in 17 europäischen Ländern liegen. 18 Städte aus Russland und Weißrussland sind derzeit ausgeschlossen (Karten 4 u. 5). Dies ist aktuell die größte Städtegemeinschaft der Welt, die auf einem freiwilligen Zusammenschluss beruht. Sie tritt primär durch ihre alljährlich stattfindenden Hansetage öffentlich in Erscheinung (www.hanse.org).

Karte 4

Karte 5

Die Idee zu den Hansetagen der Neuzeit entstand 1978, als die niederländische Stadt Zwolle ihre 750-Jahrfeier der Stadtrechtsverleihung für 1980 plante. Im Zusammenhang mit einem Erlebnis- und Themenpark, vergleichbar dem HansaPark in Sierksdorf in Holstein, sollte werbewirksam an die Zugehörigkeit Zwolles zur Hanse erinnert werden. Der Bürgermeister von Zwolle lud 57 frühere Hansestädte, darunter auch die Kontorstädte London, Bergen und Brügge, zu einer Tagfahrt im Sommer 1980 ein. Dieser Einladung folgten 43 Kommunen. Insgesamt 40 Städte gaben ihr Bekenntnis dazu ab, „auf der Grundlage geschichtlicher Gemeinsamkeiten und der einstmals so wirkungsvollen Solidarität unter den Hansestädten enger zusammenzurücken und in einen Erfahrungsaustausch über bestimmte Sachfragen einzutreten“ (Bohmbach 2001; S. 93). Im Laufe der Jahre wurden Kriterien für die Aufnahme in diese Gemeinschaft entwickelt: „Mitglied im Städtebund DIE HANSE kann jede Stadt werden, die der historischen Hanse angehörte, ihr zugewandt war oder in der sich längere Zeit hansische Kontore oder Niederlassungen befanden“ (www.hanse.org). Die Nachweise für diese historische Verbindung müssen die jeweiligen Stadtarchive mit Urkunden oder Dokumenten belegen. Der Antrag auf Aufnahme in DIE HANSE wird schriftlich an die Kommission gerichtet, die wiederum der Delegiertenversammlung Vorschläge unterbreitet. Die Abgeordneten entscheiden dann über die Aufnahme der Städte in die Hanse der Neuzeit. Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des Städtebundes. Jede Stadt hat – abgesehen von Deutschland, das fünf Stimmen auf sich vereint – eine Stimme. Unabhängig von der Zahl der anwesenden Städte ist die Delegiertenversammlung immer beschlussfähig. Sie befasst sich mit allen Fragen und Problemen der Mitgliedsstädte der Hanse. Die Hansestädte in den jeweiligen Ländern wählen ein Mitglied aus, das sie in der Kommission vertreten wird. „Folgenden Ländern, in denen zurzeit aktive Mitgliedsstädte vertreten sind, sowie der Youth Hansa und dem Präsidium stehen Sitze und Stimmen in der Kommission zu: Deutschland fünf Sitze, Belgien, England, Estland, Finnland, Frankreich, Island, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Weißrussland, Russland, Schottland und Schweden“ (www.hanse.org).

Mehrere Dutzend Mitglieder des Städtebundes versammeln sich jedes Jahr aufs Neue bei Hansetagen der Neuzeit. Neben den offiziellen Gremiensitzungen sind beispielsweise historische Märkte, Kunstprojekte der HanseART sowie die Zusammenkünfte der YouthHansa und Wirtschaftsforen regelmäßige Kernelemente der Hansetage. Die Wirtschaftskonferenz ist dabei in erster Linie als ein Erfahrungsaustausch im Tourismusmanagement zwischen den Städten zu sehen. Die Austragungsorte für die Hansetage der Neuzeit stehen bereits bis weit ins nächste Jahrzehnt fest. Offensichtlich ist also die Zugkraft des Phänomens Hanse noch lange nicht erschöpft (Denzer, Dietrich & Porada 2011). Mit der Würdigung der Dokumente der Hanse im Rahmen des UNESCO-Programms „Gedächtnis der Menschheit“ wird seit 2023 den Quellen für diesen bemerkenswerten Teil der europäischen Geschichte und Gegenwart die gebührende internationale Aufmerksamkeit zuteil.

Quellen

Bohmbach, Jürgen (2001): Die Neue Hanse – Mythos und Realität. In: Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Graßmann, Antjekathrin (Hansische Studien, Band XII). Trier, S. 89–100.

Denzer, Vera; Dietrich, Anne & Haik Thomas Porada (2011): Die Hansetage der Neuzeit – Eine europäische Städtelandschaft als Erinnerungsraum. In: Homogenisierung und Diversifizierung von Kulturlandschaften, hg. von Denzer, Vera; Dietrich, Anne; Hardt, Matthias; Porada, Haik Thomas & Winfried Schenk (Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 29). Bonn, S. 199–218.

Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.) (2025): Weltdokumentenerbe: Dokumente zur Geschichte der Hanse. URL: https://www.unesco.de/staette/dokumente-zur-geschichte-der-hanse

Abrufdatum: 20.01.2025

Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.) (2024): Weltdokumentenerbe in Deutschland. URL: https://www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-deutschland

Abrufdatum: 06.12.2024

Elmshäuser, Konrad (2023): Memory of the World. Das UNESCO-Programm zum Weltdokumentenerbe. In: Welt-Kultur-Erbe. Historische Altstädte Stralsund und Wismar, Ausgabe 2023, S. 66–68.

HanseVerein (o.J.): https://www.hanse.org/de

Abrufdatum: 20.01.2025

Losang, Eric (2012): Deutsches UNESCO-Welterbe. In: Nationalatlas aktuell 6 (05.2012) 5 [15.05.2012]. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL). URL: https://aktuell.nationalatlas.de/Welterbe.5_05-2012.0.html

Schleinert, Dirk (2022): Frieden im Ostseeraum. Konfliktbewältigungen vom Mittelalter bis 1945 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Reihe V: Forschungen zur pommerschen Landesgeschichte 59). Köln und Wien.

Schmitt, Thomas M. (2020): Das UNESCO-Welterbe in Deutschland. In: Nationalatlas aktuell 14 (03.2020) 2 [30.03.2020]. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL).

URL: https://aktuell.nationalatlas.de/welterbe 2_03-2020-0-html/

Steinführer, Henning (2023a): Braunschweiger Bündnisurkunde von 1476 ist Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes zur Geschichte der Hanse. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Neue Folge, Band 95, S. 33–40.

Steinführer, Henning (2023b): UNESCO-Weltdokumentenerbe im Stadtarchiv Braunschweig. Eine Bündnisurkunde aus dem Jahr 1476 ist als Teil der „Dokumente zur Hansegeschichte“ in das Welterberegister aufgenommen worden. In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Band 104, S. 185–188.

UNESCO World Heritage Convention (o.J.): Heritage List. URL: https://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31

Abrufdatum: 18.02.2025

Bildnachweis

Friedens- und Privilegienvertrag von 1370. Quelle: Stadtarchiv Stralsund, StU 460b.

Danksagung

Der Autor bedankt sich bei folgenden Ratgebern: Claudia Brincks-Murmann, Fachbereich Welterbe/Memory of the World bei der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. Bonn; Dr. Wilfried Hornburg, Museum im Steintor Anklam; Dr. Nils Jörn, Stadtarchiv Wismar; Dr. Dirk Schleinert, Stadtarchiv Stralsund und Dr. Henning Steinführer, Stadtarchiv Braunschweig.

Zitierweise

Porada, Haik Thomas (2025): Das Weltdokumentenerbe der UNESCO aus Deutschland. In: Nationalatlas aktuell 01 (03.2025) 1 [##.03.2025]. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL). URL: https://aktuell.nationalatlas.de/weltdokumentenerbe-1_03-2025-0-html/

Nationalatlas aktuell wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Autor

Prof. Dr. Haik Thomas Porada

Leibniz-Institut für Länderkunde

Schongauerstraße 9

04328 Leipzig

Tel.: 0341 600 55-146

E-Mail: h_porada@leibniz-ifl.de